この記事では Eric Clapton / LIVE at BUDOKAN 2019 のセットリストや演奏の所感について記しています。なお、開演前の様子についてはEric Clapton / LIVE at BUDOKAN 2019【ライヴレポ その1】をご覧ください。なお、撮影禁止のため、会場内での写真はありません。あしからずご理解ください。

開演 / セットリストと所感

開演を「今や遅し」と待ち受ける、日本武道館を埋めつくすファン達。開演時刻の17時には、場内はほぼ満席になっていましたが、クラプトンは未だ現れません。数分が経過し、場内が居ても立っても居られない雰囲気に包まれた頃、照明が突然暗転。そして、割れんばかりの歓声を浴びながら、伝説のギタリストがゆっくりと姿を見せたのでした。

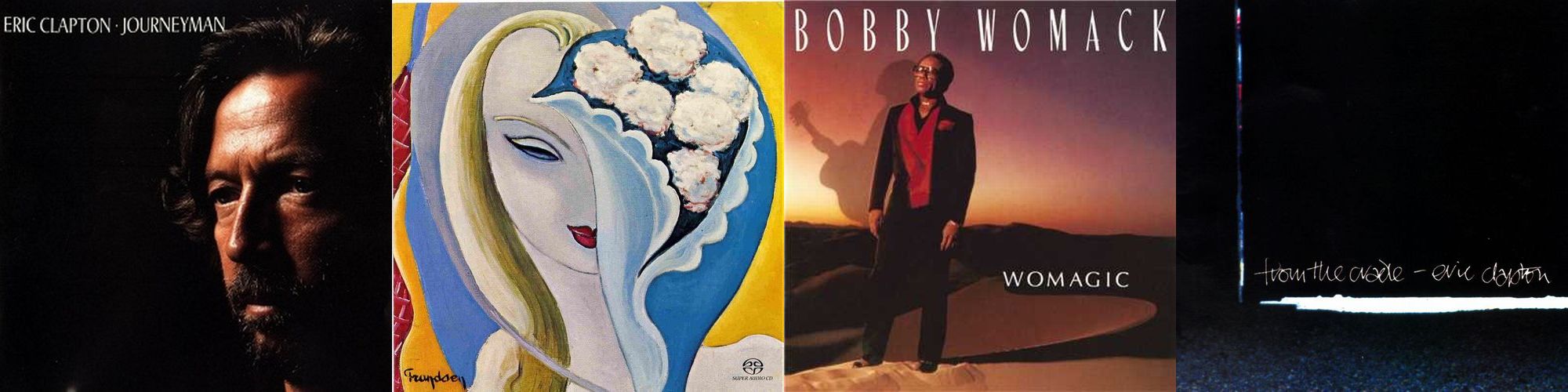

1989年リリース『Journeyman』収録曲。キーボードの小気味よいフレーズに導かれ、一斉に演奏が始まると、会場内の空気が一変した。他のロック・コンサートに比べて音量が大きくはないのに (むしろ控えめな印象) 、演奏が場を圧するといおうか、かなりの迫力を感じる。クラプトンを始めとする、世界最高峰のアーティストが生み出すグルーヴによるのだろう。

1970年にデレク・アンド・ザ・ドミノスがリリースした『Layla and Other Assorted Love Songs』収録曲。「Pretending」では未だ喉がウォーミングアップ中な印象を受けたが、この曲からはクラプトンが安定したヴォーカルを披露。その歌声は力が抜けて聴きやすく、まるで語るような歌い口だが、ときおりブルースらしい唸り節も用いてパワフルさも感じさせる。百戦錬磨のシンガーでもあるクラプトンの技量を示すものだ。

1980年代のライヴで演奏されていた楽曲で、アメリカのシンガーソングライターであるボビー・ウーマックのカヴァー。今回の来日公演で数十年ぶりに演奏したとのことで、ネット上では国内外から驚きの声が上がっている。ソウル色の強い原曲や過去の演奏音源とは少し趣きが異なり、よりタイトで沈着なパフォーマンス。ギターが奏でる決めのフレーズも、派手な見せどころというより、楽曲に馴染んで自然な雰囲気であった。

1994年リリース『From the Cradle』収録曲。ライヴでよく演奏されるブルースで、いくつかのCDやDVDで聴いたことがあるが、今回の演奏も味わい深かった。クラプトンがキャリアを重ねるにつけ、その歌声が枯れてハスキーになっていることによるのだろう。このような声質の変化が、ロバート・ジョンソンやマディ・ウォーターといった往年のブルースマンと似通った雰囲気を醸している。

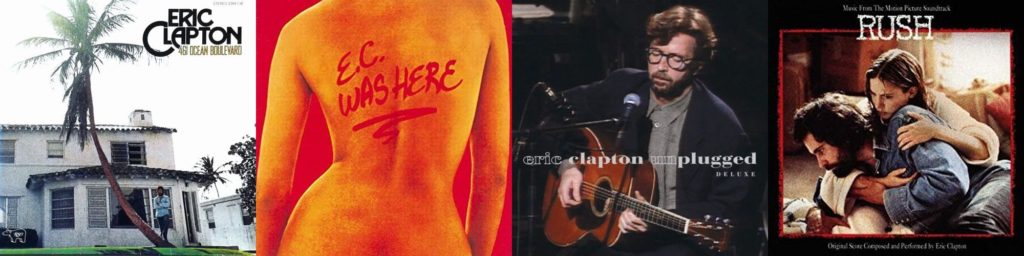

1974年リリース『461 Ocean Boulevard』収録曲。この曲では「演奏で観客を煽って盛り上げる」という、クラプトンの妙技を堪能することができた。クリーントーンでの美しいギターソロに聴き惚れていると、突然、バンド全体で決めのフレーズが奏でられ、その迫力には心を奪われる。パワフルなパフォーマンスで圧倒すると思いきや、いつしか演奏は繊細なバック・コーラスとギターのコラボレーションに移る。寄せては返す波のような名演であった。

1975年リリース『E. C. Was Here』収録曲。クラプトンはアコースティックギターに持ち替え、ネイザンもアコースティックベースを使用していた。この曲ではクラプトンのギターソロが白眉であった。指弾きにより奏でられる硬軟・緩急・強弱が自在なソロは、まさに「Clapton is God」といったところで、ギターを嗜む人でなくとも、そのパフォーマンスが達人芸であることを感じただろう。

1992年リリース『Unplugged』収録曲。「Driftin’ Blues」はゆったりと静かな曲調のブルースだったが、こちらは明るい曲調で、クラプトンもピックを用いて少し賑やかに奏でていた。クラプトンはブルースへの造詣や解釈では他の追随を許さないアーティストだが、本当にブルースが大好きなのだろう、エレクトリックセットで代表曲を披露しているときよりも、アコースティックセットでブルースを演奏しているときの方が表情も明るく見えた。

1991年公開の映画『Rush』のサウンドトラックに収録された楽曲で、クラプトンが息子コナーの死を悼んで制作した名曲。スタジオver.ではクラプトンがミックスボイスで歌い上げていたが、今回のライヴでの歌声も、あえて力強さを抑えてメロディの美しさを際立たせている印象を受けた。また、クラプトンが愛用しているアコースティックギター(Martin製 OOO-28EC)は通常のギターよりも小さめであり、この曲ではオルゴールのような繊細な音色が特に映えていた。

1970年リリース『Layla and Other Assorted Love Songs』収録のエレクトリックver.と、1992年リリース『Unplugged』収録のアコースティックver.があり、どちらも名曲。今回の公演では、初日(13日)のみエレクトリックver.が演奏され、以降はアコースティックver.が演奏された。印象としては『Unplugged』での演奏よりも静かで、ミステリアス。クラプトンのヴォーカルは囁くようで、激情のままに許されぬ想いを歌った原曲とは違い、円熟した大人の歌声を披露していた。

1989年リリース『Journeyman』収録曲。アコースティックセットでの最後の演奏曲であった。ライヴ全体を通じてナチュラルな雰囲気が流れていたが、特にアコースティックセットで演奏しているときは、クラプトンもバンドメンバーも寛ぎながら楽しんでいるような印象を受ける。明るくゆったりとした曲調が魅力のこの曲でも、レイドバックしたクラプトンの味わい深い歌唱とギタープレイを堪能することができた。

1969年にクリームがリリースした『Goodbye』収録曲。再びエレクトリックセットでの演奏が始まる。「I Shot the Sheriff」と同じく、この曲でも演奏の抑揚によって場内を沸かせるクラプトン。終盤、静かで美しいアルペジオから、バンド一体となって疾走するパートに移行するとき、観客の興奮はピークに達した。この曲でのソロを聴いて改めて感じたが、クラプトンのギターサウンドは不思議。年月を経るごとに歪みが減り、極めてクリーントーンに近いのに、そのサウンドは太く伸びやかで迫力がある。

1977年リリース『Slowhand』収録曲。パティ・ボイドへの想いを歌い上げた名バラード。ストラトキャスターのクリアな音色を生かしたギターフレーズが美しく、ネイザン・イーストが奏でるベースラインもロマンチックな雰囲気を作り出す。また、演奏が始まると、携帯のライトをつけて左右に振る観客が多数見受けられた。いささか自己陶酔的な印象は受けたものの、場内は星空のような面白い景色になっていた。

1968年にクリームがリリースした『Wheels of Fire』収録曲。さらに辿れば、伝説のブルース歌手ロバート・ジョンソンに発する楽曲。この曲のソウルフルな魅力を表現するためだろうか、ここまでの演奏に比べて、ギターサウンドが荒々しい印象を受けた。歌声も力強く張りがあり、この名曲へのクラプトンの思い入れが感じられる。

2004年リリース『Me and Mr. Johnson』収録曲。「Crossroads」に引き続き、この曲もロバート・ジョンソンのカバー。ただし「Crosssoads」がロック的要素を付加したアレンジになっているのに対し、この曲は純粋なブルースの魅力を描き出すようなアレンジになっている点に相違がある。キャリア初期とキャリア後期で、ブルースとの接し方も変わってきたということだろうか。

1977年リリース『Slowhand』収録曲。この曲はライヴで非常に映える。キャッチーなリフと弾むようなグルーヴに導かれるように、サビでは「コケイン!」と大合唱になっていた。 終盤の数曲ではクリス・スティントンとポール・キャラックがそれぞれキーボードとオルガンでソロを弾くのが目立っていたが、この曲ではスティントンの叩きつけるように奏でる強烈なパフォーマンスが印象深かった。

1969年にジョー・コッカーがリリースした『Joe Cocker』収録曲。アンコールとして、ポール・キャラックのヴォーカルで演奏された。BBCニュースはキャラックを「黄金の声を持つ男」と評しているが、確かに素晴らしい声質とテクニックのハイトーンボーカル。クラプトンも伸び伸びとギターを弾いており、個人的には気持ちよく聴くことができた。ただ、アンコールに持ってくると「最後はクラプトンの曲を聴きたかったのに」と思うファンもいるだろう。

おわりに

今回の来日公演のセットリストはクラプトンの代表曲のオンパレードで、ブルースづくしだったという前回(2016年)とは趣を異にしていました。ただし、演奏する曲目が違えども、クラプトンのスタイルは「音楽を楽しむ」という方向にシフトしていることは明らか。ロックテイストの強い代表曲を演奏する際も、どこかレイドバックして楽しみながら演奏しているように見えます。

現在クラプトンは74歳ですが、音楽界のカリスマというよりは、もはや功成り名遂げた後の余生を楽しむ高士のような雰囲気。妙な気張りは一切なく、まるで呼吸をするように、自然な演奏を披露しています。古来から「楽(がく)は楽(らく)なり = 音楽は楽しむべきもの」と言いますので、クラプトンが到達した境地は音楽家の理想像のひとつと言えましょうか。

今回のライヴ参戦にあたり、クラプトンの公私について改めて調べてみましたが、クラプトンの人生はまさに波瀾万丈。そんな人生の最終局面 = 音楽家としての最終到達地点に立ち会うことができたのは、本当に幸運な機会かつ貴重な経験となりました。

とはいえ、今回のパフォーマンスからは、まだまだクラプトンが現役であることも感じたのもまた事実。「引退する」などとは言わず、いずれまた来日公演を行い、さらなる音楽性の深化を披露してもらいたいと願うばかりです。

コメント